- Vous êtes ici :

- Tous les genres >

- Classiques du XXe siècle >

- Francoquin 2: Au pays des Frères Cyclopus

- Genre : Classiques du XXe siècle

- Auteur : Yak Rivais

- Illustrateur : Yak Rivais

- ISBN : 978-2-86807-132-3

- Nombre de pages : 420

- Format / Assemblage : 14,5 x 20,5 cm / Dos carré collé

- Prix du livre papier : 0,00€ TTC

-

Télécharger l'extrait pdf

Télécharger l'extrait pdf

Commander

Retrouvez les versions numériques des ouvrages "Sous la Cape" sur Numilog, Fnac, Amazon, iTunes (taper "Sous la Cape" dans la zone de recherche d' iTunes Store), Nolim (Carrefour), et de nombreuses autres librairies en ligne.

Nota: les livres du cycle "Francoquin" ne sont pas vendus séparément: pour les commandes, voir "Coffret Francoquin".

Un western tout en galopades et rebondissements

Les frères Cyclopus font appel à leur puissant voisin pour remettre le pays à flots. L’Empereur envoie le général dom Franquin, alias Francoquin, comme intermédiaire. Objectif : prendre le contrôle du pays, par la force si besoin. Franquin passe pour un abruti aux yeux de son émissaire.

Mais il va se révéler un redoutable négociateur doublé d’un habile stratège. Autour de lui, N’a-qu’un-OEil, Slim, Labosse, ses hommes de main ; Chou-Baby, sa fille ; Thérésa, sa femme ; Filasse, sa maîtresse… Et bien d’autres protagonistes, dont certains ne vivront pas longtemps. Paf ! Paf ! Paf ! Ça défouraille à chaque page, ou presque.

Extrait de la préface de Yak Rivais

Après Les horrifiques aventures des cinq frères Cyclopus, j’entrepris la rédaction d’une histoire foisonnante, picaresque, tonitruante et pathétique. Les aventures du héros s’étalent sur sept jours. Il accomplit de petites et de grandes choses, gigognes. Le personnage de Francoquin progresse entre quotidien et histoire.

Le manuscrit déposé chez Gallimard plut à Jacques Lemarchand et Raymond Queneau. Nous étions en juin 1967.

Les Aventures du Général Francoquin…, vite appelé Francoquin tout court, reçut des critiques élogieuses (voir extraits ci-après). Hubert Juin. Pierre Descargues. Alain Penel. Pierre-Henri Deleau. Louis Gerriet. Robert Sabatier. Yves Bonnefoy. Christian Barthe-Lémy. André Blavier. Catherine Claude. Jean-François Josselin. J’en oublie.

Comme je m’en rendis compte beaucoup plus tard (je ne vins m’installer à Paris qu’en 1981), le livre avait touché beaucoup de gens. Un ami peintre me dit : « On a l’impression que le monde vous entre par les oreilles » ; je répondis « qu’il me sortait par les yeux ».

Je reçus des offres d’adaptations cinématographiques, télévisuelles, théâtrales. Et puis… Mai 68 arriva. Les projets s’évanouirent. À l’automne, les goûts avaient changé, les budgets s’étaient rabougris avec. Nous avions perdu trop de temps.

Le livre prit « sa vitesse de croisière », m’écrivit Jacques Lemarchand. D’autres projets d’adaptations s’ébauchèrent. Cinéma. Théâtre. Des metteurs en scène : Claude Vernick, Lew Bogdan, André Gerbal, Jean-Claude Laureux. Et même, jusqu’en 2007, le comédien Thierry Lefever essaya, à contre-courant économique-politique, de monter Francoquin sur les planches. Il parvint à organiser une lecture publique de trois heures qui, m’écrivit-il, emballa un public médusé.

J’étais provincial, je l’ai dit. À l’époque, les moyens de communication étaient limités. Je me décidai à venir à Paris en 1981. Je rencontrai alors des auteurs et des artistes qui me dirent tout le bien qu’ils avaient pensé de Francoquin. Michel Lebris qui me confia avoir passé une nuit blanche à lire mon roman, et qui essaya de le republier dans une collection dirigée par un journaliste. Georges Londeix qui écrivit avoir osé envoyer un manuscrit à Pierre Belfond après avoir lu la suite de mon Francoquin (voir tome cinq). Franz Bartelt, qui m’écrivit qu’il venait de lire Francoquin et qu’il était « resté sur le cul ». Des poètes, André Laude, Alain Frontier, Jean L’Anselme, qui le fit diffuser dans les centres culturels à l’étranger. Michel Braudeau, qui me fit l’honneur de me demander si j’étais « l’auteur mythique du général Francoquin » après s’être arrêté devant un stand où je signais mes livres pour la jeunesse. (Eh oui. Dans une première vie.) Comme l’écrivit un critique en 1967, on dira un jour « un francoquin », nom commun.

Comme on disait que le livre serait primé, il passa à côté des prix. Il rata celui de l’Humour noir, qui m’aurait plu.

En 1971, alors que je venais de publier Le Condottiere aux éditions Belfond – suite de Francoquin –, Hervé Bazin, devenu président des prix de l’Humour noir, contribua à le faire couronner pour «l’ensemble des aventures du général Francoquin».

On m’a souvent demandé pourquoi le clivage des amateurs était si tranché entre gauche politique et droite. C’est clair. Les gens de droite ne peuvent pas lire ce livre : il les fout dehors, tant par sa forme que par son contenu, ses personnages et leurs turpitudes de sac et de corde, leurs langages. Picaresque sans complexe, il a des audaces de jeunesse, fonce à des solutions radicales constamment. Toutes les peurs qui érigent une statue du Commandeur avec des récupérations de fond de poubelle, Francoquin les récuse, passe avec un éclat de rire. Il faut avoir des idées ouvertes pour jubiler à la lecture des aventures foisonnantes des héros pour qui être et penser égalent faire, et larguer les démarches convenues. L’autre côté de la barricade, Francoquin s’en fiche. (Et puis, comme on s’en rendra compte à la lecture d’extraits de presse, peu de gens ont saisi à l’époque la charge idéologique, le rapport aux révolutions d’émancipation coloniales dans Les Frères Cyclopus, et aux néo-colonialismes dans Francoquin. Seule, peut-être un peu, Catherine Claude.)

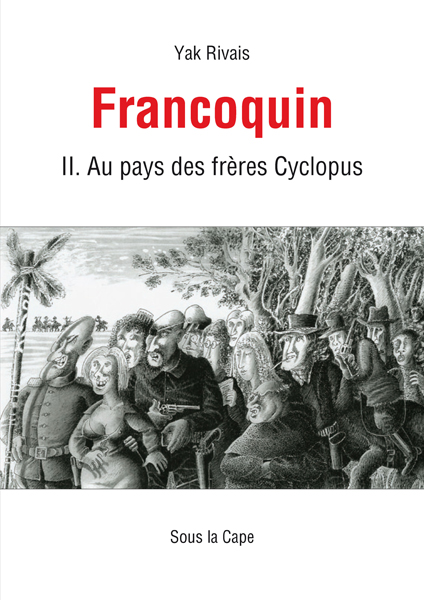

Le livre (600 pages) a été publié en 1967 sans images. Hélas ! car, pour l’écrire, j’avais dessiné mes personnages. Ces « portraits » caricaturaux étaient punaisés au mur face à ma table de travail. Comme j’avais choisi de ne jamais m’attarder à leur description, je les regardais : leurs gueules induisaient les langages. Queneau et Lemarchand, à qui je parlais des dessins, m’avaient objecté qu’ils avaient lu le manuscrit sans images, et que la reproduction de portraits coûtait cher. Bref. Ce livre qui devait tant à l’image fut donc publié sans images.

Pourtant, vu la quantité de personnages, les portraits auraient joué un rôle !

Pierre Laurendeau lui aussi avait été touché par Francoquin. Il me proposa de le republier avec les portraits, pour un tirage confidentiel. Nous parlâmes de la saga, du premier livre sur la révolution des frères Cyclopus, de la pièce radio, de la suite de Francoquin publiée en 1971, et l’envie lui vint de réaliser un coffret, un ouvrage pour bibliophiles, illustré, qui regrouperait le tout. (À l’exception d’un manuscrit non publié, perdu – ou jeté, je ne sais plus.) Le coffret contiendra donc :

– Les Cinq Frères Cyclopus

– Francoquin 1. Au pays des frères Cyclopus. 2. Filasse

– Francoquin décide

– Dans le Grand-Marécage.

Extrait du texte

« Filasse galopait (synecdoque). Elle se retournait. Elle s’était débraillée et riait, dents dehors, euphorique. Francoquin cravachait sa bête, mais, étant plus lourd que sa proie, la distance entre eux augmentait. C’est avec un sérieux avantage que Filasse s’engouffra dans la forêt. Elle filait au bout d’une allée entre les troncs quand Francoquin surgit :

– Hooo ! Filaasse !

Les arbres la masquent. Francoquin l’aperçoit par intermittence, et la perd de vue. Il s’arrête, égaré. Il entend un bruit à droite, s’y précipite, quitte le sentier, s’arrête. Silence. Il repart, s’arrête, rien. Il crie :

– Fii-lâââsse ! Hou-ooou ! (Il peste :) L’anachorète ! [...]

Mais rien. Il repart, et zloungg ! avec un sifflement puissant, le général est sans ménagement décollé du sol par un pied jusqu’à plus de deux mètres en hauteur, avant d’avoir compris. Il a poussé un cri. Il se balance au bout d’une corde, suspendu à une branche élastique, son cheval sous lui l’air perplexe.

– Hé ? fait Francoquin. Marde et mirde ! »

La presse en a parlé

Pierre Béarn

Tous les personnages sont excessifs, ainsi que les épisodes de cette folle histoire où l’auteur fait preuve de virtuosité et de truculence.

LES NOUVELLES DU RHONE, 3 juin 1967. DES MOTS, 10 juin 1967.

Pierre Descargues

Ce livre gigantesque est bourré d’événements : on y fait la guerre, l’amour, la politique ; on prend le pouvoir, on le quitte ; on tue le voisin ; on achète une femme ; on la prend ; on la trompe ; on l’aime et ça ne ralentit jamais. S’il y a des universitaires, un jour, pour faire une thèse sur ce livre et plus épaisse que ce livre (c’est un devoir), sans doute trouveront-ils dans ce roman picaresque toute une symbolique des royaumes fragiles, de l’art de gouverner, de la difficulté de vivre et de croire. Ils s’attarderont avec attention sur ce découpage en sept jours de cette aventure compliquée, y découvriront des allusions, concluront à quelque contrebande idéologique. Nous dirons aujourd’hui qu’il est prodigieux que ce Yak Rivais ne nous ennuie pas un moment pendant cette longue course. Si ayant relu Rabelais avec délices, vous hésitez à prendre en librairie un de ces bons livres qui vous racontent les hésitations d’une dame à tromper son mari, lisez plutôt Yak Rivais !

LAUSANNE-DIMANCHE, juillet 1967.

Alain Bosquet

Un roman ahurissant, à la fois d’une originalité extrême et d’un burlesque à ce point prolixe qu’il en rend la lecture malaisée. (Faute de représentation des personnages.)

Un schéma général suffit : les tribulations héroï-comiques de Francoquin, faux dictateur, faux sauveur du pays, vrai matamore, vrai superman qui n’a pas le temps de réfléchir aux événements qu’il provoque ou qu’il traverse. Tout ce qui vient à l’esprit malicieux de Rivais, il l’accueille sans discernement, et avec un énorme appétit à multiplier les situations saugrenues, le plus souvent par des dialogues où les quiproquos abondent.

L’immense imagination de Yak Rivais nous donnera un jour une œuvre qui s’adapte aux normes du roman. (Ça, les « normes », c’était pour Queneau ! À confronter à ce qu’il disait des Frères Cyclopus : « La désopilante cavalcade de Rivais ne fait que commencer. Spectateurs gentils, écartez-vous : il rue ! »)

LE MONDE, 5 juillet 1967.

Yves Bonnefoy

Seul, peut-être, Monsieur Raymond Queneau sait-il l’identité réelle de ce Yak Rivais...

... Si vous ne craignez pas l’invention langagière étourdissante, si vous ne redoutez pas d’être soudain pris par le sérieux, alors que vous vous apprêtiez à sourire, si le mélodrame virant soudain au tragique, le drame dévoilant sa farce latente ne vous rebutent pas, bref, si vous avez le goût littéraire exécrable (après Céline, Genet, et quelques autres), alors vous irez au bout de ce récit. Sinon, je vous conseille plutôt la lecture d’un solide essai géo-socio-ou politico-politique. Encore que le récit de la mainmise par le dictateur Francoquin sur la révolution fraternelle des Cyclopus ne soit pas sans rappeler l’éternel destin des révolutions trahies, destin plus souvent démontré et dénoncé par les œuvres de fiction que par la prose nostalgique des analystes dépassés par le fleuve de l’Histoire.

ESPRIT, décembre 1967.

Anonyme

Bien que publiés au printemps dernier, ces premiers romans défendront les couleurs de Gallimard dans la course aux prix : Le pont du Nord, d’Annie Lecler ; Les aventures du général Francoquin au pays des frères Cyclopus, un livre cocasse, baroque et violent de Yak Rivais ; Vendredi ou les limbes du Pacifique, de Michel Tournier, sorte de Robinson Crusoe moderne...

L’EXPRESS, ? 1967.

Jacques Lemarchand

Un livre cocasse, violent, baroque, un humour noir, cruel, un livre ouvertement à contre-courant qui se réclame de la tradition la plus picaresque (de Cervantès à Céline, en passant par Scarron, Grimmelshausen, Fielding, Toepffer, Brecht, etc.) mais aussi de Faulkner…

NRF, mai 67 (avant publication).

Jean-Jacques Brochier

Le général Francoquin : un être hilare, coléreux, violent, rusé, et volontiers ignoble ! Dans la plus pure tradition picaresque !

LE MAGAZINE LITTERAIRE, juin 67.

De forêts en plaines, de coteaux en saloons, de palais en maisons closes, les aventures et mésaventures d’un général chargé d’une mission diplomatique dans un pays révolutionnaire. Une « action » politique qui se réclame de Rabelais, Cervantès, Céline, Grimmelshausen, Fielding, Toeppfer, etc.

LE MONDE, 14 juin 1967 (un autre auteur avant l’article de Bosquet –mais qui ?).

Anonyme

Notable nouveauté. Yak Rivais : Aventures du général Francoquin au pays des frères Cyclopus, Gallimard. Picaresque populiste au XXe siècle dans le style dynamique des bandes dessinées...

ARTS MENAGERS, octobre 1967.

Robert Sabatier

Yak Rivais offre une truculence gauloise que l’on s’est habitué à considérer comme rabelaisienne, développée à l’infini sur le mode picaresque avec tout ce que cela comporte de bonne santé et de joues bien rouges.

Nous sommes transportés dans un vague far-west d’opérette burlesque où le général Franquin («Francoquin» pour sa maîtresse Filasse, au vert parler) est chargé par son empereur de mettre le grappin, sous couvert de pacification, sur le pays des Cyclopus en révolution. Partant de là, déferle une avalanche de gags où les coups de feu crépitent et les coups bas fleurissent, où la virilité à la Fielding s’affirme avec d’autant plus de facilité que toute la gent féminine accompagne les soldats.

L’équipée est fort brève puisqu’elle ne compte que sept journées, mais le roman est prolixe : les intrigues, les amours, les meurtres se succèdent à un rythme endiablé dont le final, à la fois glorieux et tragique, est la justification du surnom du bouillant général Francoquin.

La cocasserie et l’absurde sont les deux mamelles de cette odyssée de 600 pages. Mais sous ces apparences gratuites et désopilantes, la satire ne perd pas ses droits, et non plus une certaine sagesse érudite qui tombe toujours fort à propos des lèvres d’une gouvernante anglaise. En résumé, un comique bien français qui ne manque pas de souffle et fera la joie des amateurs de calembours, contrepèteries et autres tartes à la crème. Un roman bien vert dans une époque de romans gris, cela se remarque !

LE FIGARO LITTERAIRE.

Bernard Pivot (avant parution : 1966)

Je sais de source sûre que plusieurs éditeurs se le disputent, mais que le plus gros, le plus picaresque de ses romans, intitulé tout simplement Aventures du général Francoquin au pays des frères Cyclopus paraîtra à l’automne chez Gallimard...

Eh non. Il ne parut qu’en juin 67, comme j’ai expliqué.

Avec Yak Rivais, on ignore également où on va. Il ne le sait pas lui-même. C’est la folie transhumante, le délire vagabond. Son imagination est une Cocotte-minute chauffée à blanc, il porte en lui un monde vociférant, dantesque et provocateur…

LE FIGARO LITTERAIRE.

Pierre-Henri Deleau (long entretien – coupé : P-H. Deleau refusa de signer l’article)

Yak Rivais s’avère l’écrivain le plus original et peut-être le plus talentueux qui se soit révélé ces derniers mois...

LE MAGAZINE LITTERAIRE, février 1968.

Marcel Espiau

Rivais est un artiste aux vues personnelles et rafraîchissantes. Il est tonique. C’est assez rare pour être signalé !

NOUVEAUX JOURS.

Joël Derval

Tantôt bouillonnante, tantôt aimable et gaie, l’œuvre de Yak Rivais passe par des extrémités limites sans aucune transition mais avec le coup de talent qu’on doit lui reconnaître…

COMBAT, juin 1967.

Hubert Juin

(Avant parution, à propos d’un livre de dessins paru en 1966.)

Ensuite est venu le langage. Autre chose ? Peut-être. Il est, en attendant que paraisse son gros roman nommé Aventures du général Francoquin au pays des frères Cyclopus, bien difficile de trancher une question aussi délicate. Ce titre à la Boris Vian dissimule une nette volonté d’ôter au langage littéraire l’éteignoir que représente, dirait Queneau, une syntaxe morte. J’ai l’impression que ce général Francoquin-là nous fera traverser, à dos d’“exercices de style”, les pages d’un ouvrage picaresque des plus singuliers.

LES LETTRES FRANÇAISES.

L’insolence de Rivais dans L’Effrayant Périple du Grand-Espion consistait à élire le « slang » comme moyen suprême de communication. Il fallait pousser plus avant. C’est fait. Yak Rivais publie Aventures du général Francoquin .

Ce qui frappe d’abord, c’est qu’il n’existe aucune rupture entre le « roman dessiné » qu’est le Périple, et le « dessin parlé » qu’est Francoquin. La première tentative demandait le langage, le sommait de paraître (en le ridiculisant). La seconde exige le dessin (en le minimisant). Pour le lecteur, c’est la même chose : ici Rivais lui demande d’inventer la parole ; et là, il lui impose de créer l’image. Mais ici et là, le lecteur est jeté hors de ses habitudes, confronté à un monde singulier, qui passe de l’écran de cinéma aux décors de ses cauchemars ; qui va du caprice de ses imaginations jusqu’à la logique irrationnelle de l’univers contemporain ; qui joint les phantasmes de l’enfance aux rêveries de l’âge adulte…

Autant dire que le monde de Yak Rivais est agressif en diable.

Revenons à Francoquin. 600 pages= une semaine. Cette semaine passée par un général que les meneurs prenaient pour un idiot au pays des révolutionnaires frères Cyclopus va se solder par la réussite du général sur les meneurs d’une part et, peut-être (qui sait ?), sur les Cyclopus. Citation : « Le père de Francoquin : … Je vois bien aujourd’hui que tu es supérieurement intelligent. Francoquin : Je ne le suis pas. Je fais semblant. Comme les autres ne le sont pas davantage et ne savent pas ce qu’est l’intelligence, pour ne pas avoir l’air stupide, ils font semblant de croire que je le suis. Les plus sots le croient réellement. »

C’est un dialogue que Rivais pourrait soutenir en parlant de ses critiques. S’il n’y avait la fin abrupte du livre, la mort de Filasse (il serait trop long de faire le catalogue des personnages car ce catalogue devrait être doublé par le catalogue des langages). Le choix de Yak Rivais s’est porté sur une épopée dérisoire, mais le flot continu de l’écriture se venge, et Yak Rivais lui-même s’attendrit, passe du comique au tragique, succombe sous le poids des mots. C’est éblouissant, nous assistons à un discours véritable, à un langage qui joue de tous les langages, à une écriture qui s’établit à partir de la vanité de toutes les écritures. On s’amuse bien, et puis on ne rit plus.

Dans Francoquin, si l’on passe du rire au sérieux, c’est aussi que dans cet entrelacs de langages (chaque personnage ayant le sien), le sérieux de chaque langage à la fin s’affirme. Le roman, qui s’avouait picaresque au départ, devient psychologique en prime à la fin. La légende vient de se résoudre dans la réapparition du quotidien. Et c’est peut-être là le mouvement le plus étrange de ce livre étrange. Nous sommes probablement, chacun de nous, le Francoquin de je ne sais quels Cyclopus. De qui donc Yak Rivais est-il le Francoquin.

LES LETTRES FRANÇAISES, juin 1967.

Boris Vian est passé par là. Un livre rocambolesque !

LE NOUVEL OBSERVATEUR, 6 juin 1967.

Francoquin : un don Quichotte de la bande dessinée !

QUINZAINE LITTERAIRE, juin19 67.

Frédérique Viala

La mission d’un général d’opérette d’une sorte d’Amérique latine de pacotille ; entourant ce « vaurien » (picaro en espagnol), une petite troupe de truands et de filles digne de son chef ; des péripéties en cascade ; des batailles ; des ripailles, car l’on se bat et l’on s’ébat ; un rythme original, tantôt galopant et tantôt syncopé, qui ne s’essouffle pas d’un bout à l’autre de ce long récit…

EUROPE, octobre 1967.

Anonyme

Durant une semaine, dans une atmosphère de western avec Indiens et cow-boys, Francoquin vivra les aventures les plus délirantes parmi les politiciens véreux, les tueurs à gages et les jésuites trop subtils. Ce livre touffu, tour à tour comique, tragique, absurde, violent, se lit d’une traite malgré certains défauts de composition. L’auteur a le mérite de ne pas se perdre dans des considérations pseudo-métaphysiques, fait montre d’un véritable tempérament de romancier, créant un univers tumultueux et concret, fort éloigné des filandreuses méditations du Nouveau Roman.

AUX ÉCOUTES, septembre 1967.

Pierre Kyria

C’est le grand sorcier qui tient ses assises sous un crâne dont il commande les tempêtes…

(Lui aussi parle de « romans que les éditeurs se disputent »)

COMBAT.

Jean-François Josselin

À 100 km des salons et des modes, un instituteur de 27 ans, Yak Rivais, ne s’installe pas dans la littérature, il la bouscule et la bouleverse.

… Yak Rivais met incontestablement la littérature en péril : il sort les mots d’une phrase comme d’une gaine et les mots s’éparpillent. Il écrit avec la témérité d’une grande écriture à l’état brut. Il n’est pas un « auteur » mais une sorte d’interprète, comme si l’art vivait ailleurs et profitait de l’artiste comme d’un aimant pour foudroyer la terre.

Les aventures du général Francoquin ne se racontent pas : c’est Ubu au pays de Lucky Luke, mais sans les grincements de l’un et les sourires complices de l’autre. Le thème ? L’incroyable voyage d’une caravane imaginaire dans un monde frénétique où surnagent des lambeaux de phrases dans ce somptueux cataclysme littéraire. On crie, on tue, on vole, on hurle, mais rien, pas un souffle, pas un sentiment, à plus forte raison pas un attendrissement. La négation de tout, au-delà du pessimisme (« Le bonheur n’est-il pas quand la question d’être heureux ne se pose pas ? » demande le seul personnage « sensible » du livre.) C’est un défi à l’intelligence et à la psychologie, la preuve par neuf d’autant plus évidente qu’elle est informulée, du néant de la vie immédiate…

… Le lecteur est dans une liberté totale et même gênante ; pour la forme Rivais reste le maître absolu. La forme ? Un mouvement plutôt. Ses deux premiers livres sont compacts et impénétrables comme les pierres. La force de l’auteur, c’est d’avoir su les jeter à la face de son prochain pour le plonger au bout de cette nuit où nous avait déjà conduits un de ses prédécesseurs au cours d’un illustre voyage.

L’EXPRESS, octobre 1967.

Christian Barthe-Lemy

… L’auteur fait montre d’un beau talent de peintre truculent, manifeste un art subversif où l’humour noir règne souverain. Au sujet de ce roman touffu, on évoque non sans cause la tradition picaresque qui, de Cervantès à Céline, passe par Scarron, Fielding, Brecht, et William Faulkner. Il évoque aussi un univers poétique de cinéma fou et de bandes dessinées. L’imagination tient les rênes – ou plutôt les lâche ! –, écrase, métamorphose, sublime, et nous offre un monde délirant qu’un franc coquin sous son talon écrase.

LE THYRSE, juillet 1967.

Alain Penel

La bande dessinée entre dans le roman. Pour les besoins de la cause, elle a cependant déposé ses « images » au mont-de-piété de l’inspiration. Ses dialogues en ont d’autant gagné. Ils constituent l’essentiel (et le substantiel) de cet abracadabrant roman.

Les personnages de Yak Rivais bavardent en effet beaucoup. N’était leur mépris souverain pour la règle des trois unités, le lecteur pourrait se croire au théâtre. Mais quelle scène ! Par nature, le pays cyclopéen se définit par la démesure. Son lot quotidien, c’est l’histoire. À moins d’être ubiquiste, tout voyageur y ressemble à une fourmi.

L’auteur non plus n’a pas pu échapper aux dimensions cyclopéennes. Il a mis près de 600 pages pour suivre les effarantes pérégrinations du général Francoquin. Il ne faut pas le regretter. La lecture qui en découle ressemble à des vacances.

Yak Rivais aime la fantaisie dans le sens merveilleux du mot. Comme son titre le suggère, cet état d’âme peut conduire à l’aventure. D’abord l’aventure de l’écriture comme moyen de dépasser le temps, la mémoire et l’espace. Ensuite, l’aventure des aventures, séquences de vie d’où sont bannies toutes les conjugaisons du verbe avoir.

Le héros de ce livre, ce fameux général (ni d’opérette ni de champ de bataille) ne possède en effet rien. Il se contente d’être. Où qu’il soit et quoi qu’il fasse. (B. A. ou vilenie.)

En gros, il s’agit d’un mercenaire que les attaches – sa femme, sa fille et sa maîtresse – ne peuvent fixer. Ses employeurs, qui le prennent sans doute pour un imbécile, l’envoient en « mission » dans le pays voisin, celui des frères Cyclopus. Une révolution vient d’y éclater, et y ayant triomphé, en a affaibli les institutions et le reste. Un jeu d’enfant, par conséquent, pour Francoquin et son inénarrable troupe de s’emparer de cette fructueuse contrée, d’ailleurs non vraiment par les armes, mais plutôt par une savante dialectique de traités.

Mais un tel livre ne se raconte pas. Son charme provient aussi de son invraisemblable intrigue. Yak Rivais a fait confiance à son imagination.

L’auteur n’a rien oublié dans le recensement anthropométrique de son héros. Aussi replacer Francoquin dans une perspective littéraire apparaît-il comme difficile. Par le nom, il fait songer à un personnage de Boris Vian (Vercoquin). Par l’allure il rappelle le père Ubu, sans pour autant recourir constamment à la même invective que celui-ci. Par les déambulations, il peut se comparer à Toepffer. Par la « politique » à Brecht. Etc.

Bref, on n’en finirait pas de trouver des « points de chute » à ce faux Candide. Mais Francoquin ne se laisse pas apprivoiser. Il est né pour courir d’un lieu à l’autre, d’un sentiment à un état, tour à tour sympathique, ignoble, débonnaire, clown, chevalier, amoureux, père modèle : étrangement vivant.

Aussi faut-il le prendre d’abord pour ce qu’il est : un personnage de divertissement. Ce qui ne l’empêche pas de traîner avec lui tout le poids des passions humaines. D’inviter à la réflexion. Comme don Quichotte et le père Ubu.

En somme, Yak Rivais a réussi à créer un personnage de légende.

LA TRIBUNE DE GENEVE, juillet 1967.

Louis Gerriet

Ce livre est tout simplement extraordinaire et il domine avec ses 600 pages tous les romans qui viennent de paraître : les plus minces comme les plus gros car, à mes yeux, ce n’est pas l’épaisseur qui compte, mais le sujet.

Il y a dans ce bouquin, une verve jaillissante qui n’arrête pas de se mêler à un humour cocasse et baroque. Tout le roman est fait de tableautins qui s’enchaînent comme les images d’un kaléidoscope. Le style est bon, coloré et vivant, et la truculence n’est jamais vulgaire ni grossière.

Et la fable ne manque pas d’envergure : la révolution a triomphé dans le pays des frères Cyclopus. Les voisins du pays révolutionnaire affaibli s’apprêtent à s’en emparer, sans coup férir, par un jeu de traités. Le général dom Franquin est envoyé sur place en mission. Qui est-il ? Pour ses employeurs, un imbécile discipliné : l’idéal. Mais hilare, coléreux, violent, rusé, volontiers ignoble, Francoquin va vite se révéler digne du surnom que lui donne Filasse, sa maîtresse. Sept jours durant, pas à pas, nous filerons Francoquin de forêt en plaine, de coteau en saloon, de bordel en palais, à travers le pays cyclopéen dévasté : il se passe tant de choses en sept jours ! Et quand Francoquin rentrera d’une expédition sur la frontière, le quotidien sera pathétiquement au rendez-vous.

Ce résumé que j’emprunte à la couverture du livre est exact. Il donne une idée de la vertigineuse diversité de ce récit qui a le charme romantique un peu désuet du western. Nous nous trouvons pour la première fois depuis longtemps devant un roman qui sort de l’ordinaire !

LES DEPECHES DE DIJON, juin 1967.

Le même critique, parle encore de Francoquin quelques années plus tard, dans le même journal (1971) :

Francoquin, un gros roman d’une étonnante verve et dont le brûlot, deux ou trois ans après, éclaire encore la scène littéraire…

La critique (celle qui fait son métier) a salué en lui l’écrivain du burlesque macabre, de l’absurde et de l’humour le plus noir. Ces ingrédients ne figurent pas au menu de la Tour d’Argent ! Il n’en reste pas moins que Yak Rivais est un écrivain exceptionnel, qui met le feu aux poudres. Il écrit avec de la dynamite et il laisse de côté le cosmétique et les perruques…

Catherine Claude (Très long article dans LA NOUVELLE CRITIQUE, extraits.)

Une histoire, de multiples intrigues, des personnages et qui, même, sont montrés dans leur psychologie, aucun hermétisme apparent, un livre que l’on dévore comme un roman de cape et d’épée, où l’on voit des cow-boys et des indiens, des carrosses, des crinolines, et aussi des colts fumants, où l’on trouve des aventures à chaque page, des enlèvements de tendres demoiselles rêvant d’amour (et le faisant) et d’affreuses et mirifiques scènes de copulation , des coquins au grand cœur et d’autres qui l’ont très dur, des putains (mais ne pensez pas le mot comme vous l’avez pensé jusqu’ici, d’ailleurs vous cesserez vite de penser quoi que ce soit comme vous le pensiez jusqu’ici), un roman que vous dévorerez pour « arriver à la fin », puis que vous reprendrez pour le « lire », c’est-à-dire essayer d’épuiser les innombrables révélations qui se font à chaque page… en rupture avec le roman traditionnel auquel il paraît se référer…

… Avec Francoquin, qui se porte à la rencontre du monde, tout est changé, parce que la réalité est considérée dans son objectivité. Ce sont les personnages qui, confrontés à cette toute-puissante réalité, se transforment, de manière à trouver un accord avec elle. Ce qui ne signifie pas non plus l’accepter, mais agir sur elle, en fonction de ce qu’elle est, en s’inscrivant dialectiquement dans son mouvement. Et c’est la deuxième aventure de Francoquin et de ses compagnons qui, ouvrant tout grand leurs yeux pour voir et leur intelligence pour comprendre, puis définissant leur action à partir de leur jugement, deviennent différents de ce qu’ils étaient. Et parce que la vieille question du bonheur a été posée en termes matérialistes, les héros cessent d’être les vaincus désabusés du roman traditionnel et trouvent, d’une manière non idyllique, un bonheur dont la définition rappelle celle que Marx inscrivait sur le questionnaire de sa fille : bonheur = lutte. Une définition qui, évidemment, échappait au héros romanesque traditionnel confit dans sa subjectivité…

Toute recherche suppose une méthode, un mode d’investigation. Ici, elle se fait selon un axe qui suit l’itinéraire de l’histoire : le voyage de Francoquin, la confrontation entre l’univers qu’il laisse derrière lui et celui qu’il découvre chez les Cyclopus. Le parcours doit s’identifier au voyage pour que s’effectue la transformation des héros, transformation de caractère idéologique, passage de leur idéologie bourgeoise, idéaliste dans laquelle nous baignons, vers celle que les Cyclopus sont en train de fonder et dans laquelle, si nous ne chicanons pas sur les détails, nous pouvons reconnaître une idéologie marxiste.

En effet, c’est sur le plan idéologique que se fait la confrontation entre les deux types de société. Ce qui justifie et explicite l’apparente intemporalité du roman, qui oppose un type de société appartenant au passé (et alors les cow-boys de la mythologie américaine peuvent bien surgir à côté des crinolines et des carrosses d’un quelconque XVIIIe siècle européen, et brandir des armes super-modernes, il n’y a pas anachronisme : tout cela appartient à une même vaste période historique) à celle qui s’ouvre vers l’avenir. Ce qui explique également la désinvolture avec laquelle les objets sont traités. Voyage d’une idéologie à l’autre, c’est la troisième aventure qui détermine la structure du roman.

… Schématiquement, le roman se présente de la manière suivante :

1. Des descriptions, très courtes et dégagées de ce que l’on appelle péjorativement de la « littérature », précises, réduites aux lignes essentielles. Le paysage est rendu à son rôle de décor brossé en trois coups de pinceaux suffisants, en utilisant une technique qui rappelle celle de la bande dessinée, esquisse dont le laconisme intègre l’humour, le cocasse, la parodie. Quant à l’action, puisqu’on agit beaucoup dans ce roman où le « penser » se noue toujours à un « faire », elle est décrite avec le même laconisme efficace. Un combat : un protagoniste tire, l’autre tombe, le cheval file, n’en parlons plus… Ou plutôt, nous en reparlerons s’il y a matière à réflexion. C’est à dire :

2. Dans des dialogues avec lesquels progresse le livre. Ils peuvent être longs ou réduits à l’échange de répliques percutantes. Ils font apparaître la psychologie des personnages, et toujours en rapport avec une idéologie déterminée : tout cela sur leur langage. Prédilection du jésuite pour l’imparfait du subjonctif et les phrases redondantes et ampoulées. Langage du négrillon Jésus-Christ, plutôt faulknerien, dont les multiples significations pourraient être révélées par une analyse linguistique. Ces dialogues autorisent le choc d’idées contradictoires. Ils réintroduisent dans le genre romanesque la réflexion qui en était bannie depuis pas mal de temps…

… Avec Rivais, une pensée vigoureuse n’intervient pas pour déconcerter le lecteur, mais pour lui révéler des absurdités dont il s’accommodait, découvrir des rapports qui deviennent évidents. Le roman a tous les droits. Aussi bien trouve-t-on dans Francoquin, mêlés à de solides dialogues, le calembour, le coq-à-l’âne, la satire, et même la poésie. Tout cela mis au service de l’exploration stratégique ou militaire, de la réflexion sur l’amour, la pédérastie, la mort, la morale, l’éducation, etc. Rien de didactique, mais de tonitruantes intrusions, un foisonnement de mises en question qui rappelle Rabelais, une volonté constante de porter la critique partout où elle peut être portée.

Et c’est là que se place la quatrième aventure, quatrième « sujet » du roman. Celle à laquelle, plutôt qu’invité, est « forcé » le lecteur, et qui est l’aventure proprement littéraire (ou scripturale). Le lecteur « participe » à l’aventure qui conduit à une autre idéologie, parce qu’il est attaqué lui-même dans l’ancienne, qui l’investit sans qu’il s’en doute, non seulement en lui imposant des « idées », mais en surchargeant son langage de significations qui font de celui-ci son agent le meilleur, parce que sournoisement opératoire. Ce qui est démasqué, en même temps que le langage des personnages, c’est le nôtre… La charge idéologique de notre langage usuel est pulvérisée, de manière d’autant plus efficace que l’opération est menée sans artifice, avec une apparente innocence. Yak Rivais échappe au danger qui menace tout novateur : se laisser enfermer dans sa découverte.

LA NOUVELLE CRITIQUE, extraits, fin 1967.